- Accueil >

- Les actualités de l'Institut Curie >

- Mieux comprendre les mécanismes moléculaires des effets secondaires induits par la radiothérapie

Cinq à 20 % des patients traités par radiothérapie contre des tumeurs du poumon ou du sein – soit 500 à 2 000 patients chaque année en France – développent des toxicités, qui peuvent survenir durant le traitement ou des mois, voire deux années après. Ces effets secondaires à long terme sont les plus graves, pouvant conduire à des fibroses, susceptibles de rigidifier le poumon et entraîner des gênes respiratoires handicapantes, à l’issue parfois mortelle. Tout dépend de la dose, du volume d’irradiation et de la sensibilité du patient. Or ce risque de complication restreint les traitements des tumeurs. Sans cette limitation, on pourrait détruire davantage de cellules cancéreuses.

La combinaison inédite d’approches « cellule unique » et spatiale avec irradiation

L’équipe Réparation, radiation et thérapies innovantes anticancer (CNRS UMR3347 / Inserm U1021) de l’Institut Curie, dirigée par le Dr José-Arturo Londoño Vallejo, s’est mobilisée sur le sujet, en adoptant une approche inédite : combiner des analyses « cellule unique » et spatiales.

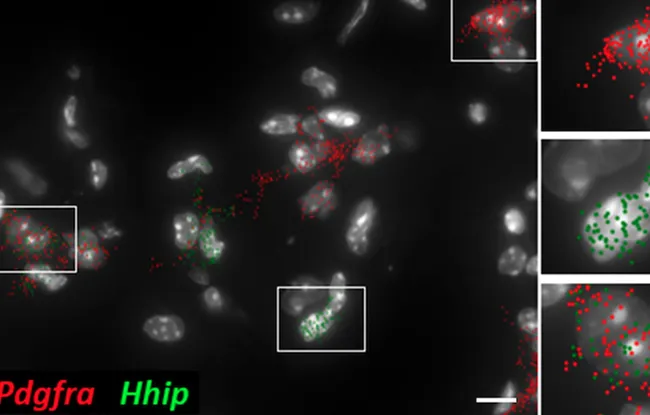

Le séquençage en “cellule unique” a révolutionné l’analyse moléculaire au cours de ces cinq dernières années. N’ayant jamais été utilisée dans le contexte de la radiothérapie, elle consiste à séquencer l’ARN de cellule isolée d’une suspension de tissu (le poumon ici). De cette manière, on peut voir les changements induits par les irradiations sur chaque population cellulaire. La proportion de cellules épithéliales diminue et certaines se dédifférencient pour se transformer en cellules mésenchymateuses.

explique le Dr Charles Fouillade, qui a conduit l’étude

L’analyse spatiale, elle, consiste à observer des coupes de poumon, afin de visualiser la réorganisation du tissu pulmonaire après radiothérapie.

Deux doses d’irradiation pour repérer des altérations responsables des effets à long terme

Les travaux ont été réalisés en testant deux doses d’irradiation.

La première, de faible intensité, est susceptible de provoquer une pneumonie durant le traitement, qui se soigne sans difficulté. La seconde entraîne une pneumonie qui évolue irréversiblement vers une fibrose pulmonaire mortelle

décrit Charles Fouillade

La comparaison des deux essais a permis de déterminer les altérations moléculaires responsables de l’effet à long terme.

L’équipe a par ailleurs développé une interface Web, destinée à donner accès au jeu de données de l’étude au plus grand nombre, sans avoir besoin de connaissances en bio-informatique. Cet atlas explore les réponses précoces et tardives du poumon aux radiations dans cinq populations cellulaires principales : épithéliales, endothéliales, mésenchymateuses, lymphoïdes et myéloïdes.

Ce partage des connaissances est essentiel pour nous et permet à la science d’avancer plus vite en bénéficiant des travaux de chacun

Conclut Charles Fouillade.